文/卓越媒體集團 徐邦浩 社長

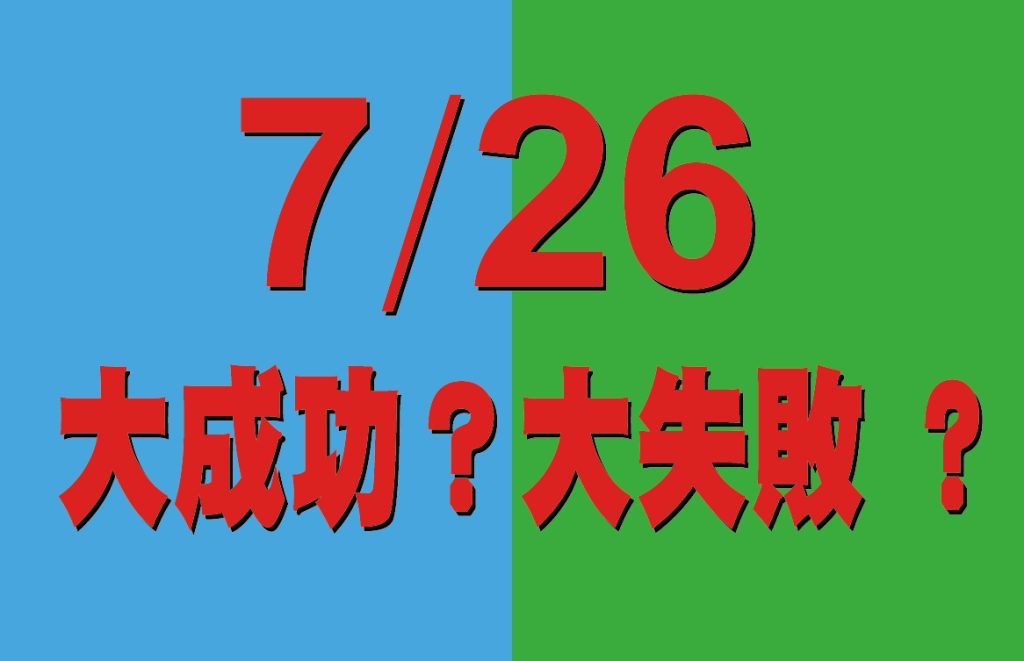

7月26日,台灣本島將舉行史上規模最大的立委「大罷免」投票,首波共有24位國民黨立委面臨罷免挑戰,若通過者將舉辦補選,對藍綠在立院的勢力消長具有重大影響。姑且不論這場罷免是否為政黨惡鬥,罷免成功與否?令人遺憾的是台灣本島熱熱鬧鬧,離島地區如金門、馬祖,罷免連署皆未能成案。這種落差不僅凸顯民主活力不平衡,也反映離島政治板塊固化、民主流動性極低的政治現實。

離島選區長期由少數政治勢力把持,資源、權力集中,缺乏有效競爭機制。雖然澎湖與金門曾出現過議會罷免案(2024年金門議會議長罷免案)或選舉挑戰(澎湖、金門縣長及立委均曾政黨輪替),但整體競爭幅度仍小。馬祖政壇更是鐵板一塊,政治權力完全集中。從這次的大罷免來看,台灣本島民間團體有條件、有動能發起規模罷免,而離島民間能量微薄、社會動員有限,民主張力更顯脆弱。

從許多縣市過去的例子可看出,唯有民主流動性存在,才有機會出現新聲音與政治世代交替。離島如果只由少數既有政治勢力掌控,不但資源分配傾斜,也可能演變為封閉的小圈子,阻礙公共利益的開展與透明治理。我們應鼓勵更多青年投入公共事務、支持跨界社團或第三勢力參選,透過良性競爭與透明制度設計,才能讓被選舉者真正回應民意,而非政治交易的產物。

大罷免展現人民動員與民主制度的活力,但離島的缺席更提醒我們民主不能只在少數區域發展,而應普及至所有地方。期待離島未來能擁有更公平的政治競爭環境,讓多元聲音、青年參與、透明治理成為民主內核,共同建構真正蓬勃、具備流動性與未來性的離島民主願景。